什麼是臺灣獅?

(圖:團員練習臺灣獅的身影)

(關於臺灣獅的詳細介紹,如想深入瞭解,可參考2013年8月臺北市政府出版的《臺北畫刊》547期,〈靈性動人的臺灣獅 百歲藝獅─洪來旺〉一文,頁68~71。或線上閱讀該文網路連結)

如何推廣臺灣獅?

2013年3月,我們有幸隨著臺北藝術大學到夏威夷參訪「第19屆檀香山藝術節」(19th Annual Honolulu Festival),即以臺灣獅(北部開口獅)作為團隊表演的壓軸節目,將具有本土性特色之藝陣,推廣給參與藝術節的所有賓客。

(圖:2013年參與檀香山藝術節閉幕大遊行時,與群眾互動的畫面)

(圖:藉由琵琶曲《龍船》與北管鼓吹樂展現獅子與武士對峙的模樣。)

(圖:於檀香山藝術節舉辦之工作坊,看見外國孩子們仰起的小臉上浮現新奇有趣的眼神與表情。)

(圖:受邀至深具歷史意義的密蘇里號戰艦(BB-63)甲板演出臺灣獅,在心中烙印身為第一個來到珍珠港密蘇里號戰艦紀念館演出的外國團體,其所伴隨的震撼與榮幸。)

臺灣獅與印尼樂舞的結合

團隊成員介紹(依姓氏筆畫排列)

我們是六位來自臺北藝術大學的女學生,跳脫自身所學的音樂、傳統音樂、戲劇系所之專業背景,習得臺灣傳統陣頭中的臺灣獅(北部開口獅),並以臺灣獅作為團隊表演內容之主軸,將具有本土性特色之藝陣,推廣給世界各地的所有賓客。

陳又華/舞獅、北管樂手(臺北藝術大學傳統音樂學系碩士班,主修北管樂)

「想把北管樂傳承下來,並發揚光大是我的夢想。……我們將舞獅的動作與北管樂尬在一起,這是創新又保有傳統的結合。」

「我們想去巴里島學習那裡的巴隆獅及傳統音樂,希望可以與臺灣獅和臺灣傳統音樂結合,再為大家帶來跨國界、創新又保有傳統的作品。」

陳欣婕/北管樂手、排練記錄(臺北藝術大學音樂學研究所碩士班,主修音樂學)

「從小生長的環境充斥著鑼鼓喧天的廟會活動,耳濡目染的薰陶之下,培養出自身對於地方文化的興趣。」

「在自身的音樂專長之外,有幸學習到舞獅此項傳統技藝,更藉由此趟旅程,將臺灣獅帶至另一國度,與印尼的巴隆獅對話,試圖從交流中激盪出火花。」

湯妮/劇情編排、影音記錄(臺北藝術大學戲劇系,主修表演)

「相信這趟旅程我們都會帶領彼此前往一個超越學校教導給我們的成長經驗。」

「巴里島的藝術不僅融合音樂、舞蹈以及戲劇三者,而我們要挑戰的就是以大家熟知的台灣舞獅,結合印尼的音樂元素加以創作。這樣的表演不僅要克服聽覺上的不同更是肢體語言的一大表現!」

「舞獅的表演是運用獅頭面具以及藉由豐富的肢體、姿態來表現其情感。而印尼的音樂本身就極有特色,在不同的音樂元素加入舞獅表演後,很期待這次的嘗試能撞擊出有趣的火花。」

張雅涵/舞獅、北管樂手(臺北藝術大學傳統音樂學系研究所,主修音樂理論)

「每個國家的傳統音樂既美又各有特色,臺灣也不例外,因此能將臺灣的音樂與他國文化結合,讓臺灣的音樂能夠被看見是我們很大的夢想。」

黃筠婷/舞獅、活動統籌(臺北藝術大學傳統音樂學系,主修音樂理論)

「很開心能有機會學習臺灣傳統獅陣陣頭『臺灣獅』,接觸與認識陣頭文化,瞭解到陣頭的多樣性、在社會和文化上具有的意涵與功能。」

「此次旅程,除了讓更多人認識瀕臨消失的臺灣獅,也將學習巴里島文化的甘美朗音樂與巴隆舞,冀望藉由舞獅與音樂,和不同的民族,創造出文化與表演藝術上的更多可能性。」

楊懿惟/舞獅、武士(臺北藝術大學音樂學研究所碩士班,主修音樂學)

「學習了傳統技藝,更希望藉由自身文化背景的疊合,讓傳統也能兼容並蓄。」

「臺灣的傳統民俗文化漸漸消失是很可惜的事情,希望藉由我們的努力讓大家知道臺灣也有本土的舞獅。」

「此行即是抱持著帶臺灣獅輾轉遠行交流的心情,從這島相飛赤道另一端的那島,以虔敬質樸的心情試圖讓臺印兩海島的傳統文化激盪出不一樣的創意。」

預計時程

2013/08/28-09/09

印尼巴里島,與印尼音樂老師討論臺灣獅與印尼音樂合作之細節與可能性,此外也與當地團隊進行排練,並將現階段的排練成果於當地小型表演場地呈現。

2013/09-2014/05

臺灣臺北,利用數個月的時間不斷構思與練習,為接下來做十足的準備。

2014/06-07

印尼巴里島,參與2014巴里島藝術節演出,讓臺灣獅的名號在海外飄揚!

【2013.10.01更新】我們已從印尼回來了!在巴里島學習期間還算順利,但因經費問題讓團隊運作一直有所阻礙。由於8~9月的學習之旅皆為團員努力籌措而來,所以2014年參與巴里島藝術節表演的所有支出,對我們而言將是沉重的負擔。我們亟需大家的協助與支持,讓臺灣獅的美及傳統陣頭藝術的特色,透過多元文化的技藝展現,注入嶄新的模式與生命力,進而行銷於國際舞台上!

我們募集到的經費,主要運用在2013年8、9月於印尼巴里島的這段時間,包含當地的排練與演出場地使用費、與印尼甘美朗樂團的排練費用,以及印尼音樂老師的指導費用等。如尚有餘額的話,再運用至籌措2014年巴里島藝術節演出旅費、人力及物力成本之部分。

如果有您的幫助,對我們的計畫將是很大的助力!謝謝!

回饋項目

【純粹贊助】200元

如果您認同此專案的理念,願意支持並幫助我們達成目標,我們會帶著您的祝福繼續努力!

【感恩明信片】250元

在巴里島購買具有當地特色的明信片,寫下我們的感謝話語以及對當的深刻體悟。明信片將於2013年10月左右從巴里島寄出。

【迷你編織簍】300元

傳統編織手工藝是巴里島眾多的特色之一,幾乎家家戶戶的婦女都會程度不等的編織。迷你編織簍除了外型可愛小巧,也可以拿來收藏身旁各種飾品等小東西。內容包含一個咖啡色或米白色的迷你編織簍、一個鮮豔純色的迷你編織簍、一個兩色相間的迷你編織簍,共三個。將於2013年12月左右寄出。

(圖:迷你編織簍示外型可愛小巧,適合存放小東西。)

【臺灣獅手繪感恩卡】350元

一張明信片大小的手繪臺灣獅卡片,背面會寫著我們對支持計畫的您所充滿的深深感謝!成品將於2013年12月左右從臺灣寄出。

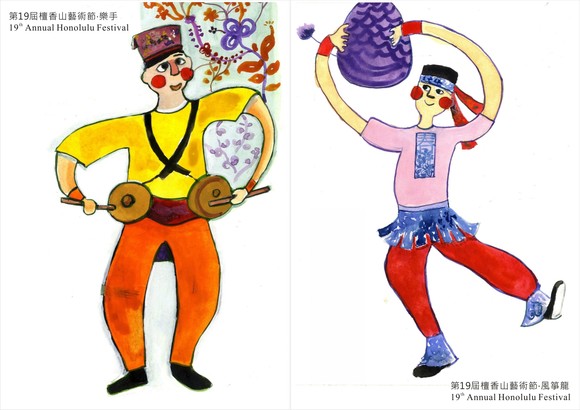

【檀香山藝術節團隊衣飾手稿明信片】500元

團隊為參與2013年檀香山藝術節演出之藝陣特別設計專屬服飾,包括車鼓、臺灣獅、風箏龍與北管樂(感謝服裝設計:北藝大劇場設計系何睦芸同學),絕對有濃厚的臺灣本土特色。計有四張手稿加一張「Taiwan Touches Your Heart」合照,共五張明信片。成品將於2013年12月左右寄出。

(圖:車鼓、臺灣獅衣飾手稿明信片正/反面設計草圖)

.JPG)

(圖:「Taiwan Touches Your Heart」合照明信片正/反面設計草圖)

【旅程紀念套裝明信片】600元

選取旅程中12張由相機紀錄,且值得珍藏的驚鴻一撇瞬間,印製成明信片。內容包括排練側寫、風景照等。成品將於2013年12月左右寄出。

【旅程驚喜紀念品-編織】750元,限量7人

巴里島的編織手工藝可說是相當具有代表性,透過不同媒材的使用,賦予作品的特色與風貌也不盡相同。此回饋包含一份樣式隨機的編織手工藝紀念品,將於2013年12月左右寄出。

(圖:巴里島的編織手工藝產品圖示)

【香香草編】800元

俗稱香香草的編織品,會散發出天然的陣陣淡雅清香。不但可以當成室內增加美觀之裝飾品,也可以放入櫥櫃中祛除蚊蟲,相當實用。此回饋項目包含香香草編兩入,將於2013年12月左右寄出。

(圖:香香草編樣貌,擺放在衣櫃中會散發淡雅清香。顏色會依實品有所不同。)

(圖:香香草編樣貌,擺放在衣櫃中會散發淡雅清香。顏色會依實品有所不同。)

【沙龍裙】900元

巴里島傳統服飾沙龍裙是婦女們出席正式場合的衣著,簡單一塊未經縫製剪裁之布料,在巧手綑紮下便成為美麗的裙襬。即使在今日的街道上,依然能看到許多年紀大小不一的女性穿著沙龍裙,這些不同花色與深淺交織的圖案,形成巴里島街道上最顯著的風景。內容包含沙龍裙一件,成品將於2013年12月左右寄出。

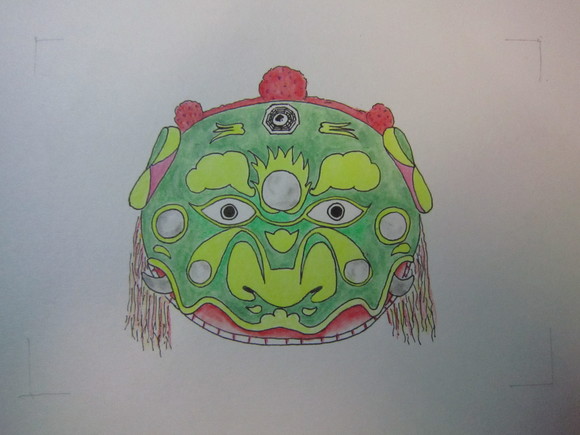

【臺灣獅頭木雕】1000元,限量3人。

於巴里島請當地藝師量身打造臺灣獅頭造型的木雕藝術品,因手工雕鑿使得每隻獅子都獨一無二。成品將於2013年10月左右寄出。

【蠟染布】1200元

傳統手工藝蠟染的特色在於以蠟在布面上勾勒出栩栩如生的花鳥或風景輪廓,運用蠟防止顏料渲染的特性,在布面上染上各式顏色。由於圖案透過師傅耐心及精緻的繪製,因此沒有兩塊蠟染布是一模一樣的。內容包含手工蠟染布一條,可註明[圖案一]或[圖案二(底色隨機出貨)],成品將於2013年12月左右寄出。

(圖:[圖案一])

(圖:[圖案二(底色隨機出貨)])

【書籤、兩組明信片組合餐】1250元

內容包含【旅程紀念套裝書籤】(300元)、【檀香山藝術節團隊衣飾手稿明信片】(500元)、【旅程紀念套裝明信片】(600元)等三樣回饋項目,絕對物超所值。成品將於2013年12月左右寄出。

【組合餐+臺灣獅手繪感恩卡】1500元

內容除包含【旅程紀念套裝書籤】(300元)、【檀香山藝術節團隊衣飾手稿明信片】(500元)、【旅程紀念套裝明信片】(600元)等三樣回饋項目,還包括一張明信片大小的手繪臺灣獅卡片,背面會寫滿我們對支持計畫的您所充滿的深深感謝!成品將於2013年12月左右寄出。

(圖:臺灣獅手繪感恩卡,每張的造型與顏色會有些微差異)

【臺灣獅工作坊】2500元

地點選擇臺北地區公眾且交通方便的戶外場地,三天六小時的課程。實際教學日期、時間可與贊助者協調,一次兩小時,總共三次。工作坊內容除了簡單介紹臺灣獅,還搭配基本樁式、步法等的教學,以及走路獅、開大小門、響腳、咬蝨等「打獅節」動作;另包含簡單的拳腳套路,讓學員體驗以往武藝與獅藝是密不可分的關係。專案結束後4個月內舉辦。

【臺灣獅表演A】12000

表演區域限於臺北地區,場合方面倒是不受限。以北管鑼鼓搭配各個打獅節的動作連串而成之表演,試圖藉由臺灣傳統音樂傳達獅子不同的情感張力。專案結束後4個月內舉辦。

【臺灣獅表演B】15000

表演區域限於臺北地區,場合方面倒是不受限。以臺灣獅最精彩的節目〈刣獅〉為內容,將武士以機智馴服獅子的劇情展現出來。搭配臺灣北管樂讓舞獅音樂更有情緒渲染的變化及效果。專案結束後4個月內舉辦。

[1]甘美朗是一種以打擊樂器合奏為主的音樂型態,為印尼最具代表性的民族音樂,使用的樂器以銅製為主,少數材質有鐵製、木製、或竹製者,其音樂結構為各聲部根據相同主題加花變奏,將聲音層層交織形成各自獨立的規律,多運用在與當地宗教儀式、舞蹈及皮影戲等藝術項目的搭配。

(圖:2012年團員隨臺北藝術大學參與兩廳院生活廣場的甘美朗演出)

[2]克差舞則是一種包括合唱、說唱和舞蹈,以人聲發出諸如「cak」的聲音模仿甘美朗樂器敲擊聲的表演型態,劇情多出自印度史詩《羅摩衍那》(Rāmāyaṇa)之情節。

(圖:2012年團員於北藝大關渡藝術節參與克差舞演出)

[3]巴里島傳統的舞獅是巴隆舞中代表善面的一方,與邪惡勢力的巫婆對抗,其內容即是由裝飾得金光閃閃、擁有修長絨毛的巴隆獅(Barong sai)與毛髮雜亂參差的巫婆蘭達(Rangda)二角之對立鋪展開來;如此的表演形式呈現了巴里島人信仰中善惡永無止境相抗衡的局面,劇情不分勝負做結。

(圖:巴里島當地的巴隆舞演出)